ENDURA Training

gut zu wissen

hier findest du wissenswertes und aktuelle themen rund um Gesundheit, training und ernährung!

wissenswertes

Stark, ausgeglichen & selbstbestimmt: Wie Sport durch die Wechseljahre trägt

Die Wechseljahre markieren einen natürlichen Abschnitt im Leben jeder Frau, in dem der Körper tiefgreifende hormonelle Veränderungen durchläuft. Sinkende Östrogen- und Progesteronspiegel beeinflussen nicht nur den Zyklus, sondern wirken sich auch auf Stoffwechsel, Knochenstabilität, Stimmung und Libido aus. Symptome wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Gewichtszunahme oder Stimmungsschwankungen sind häufig – doch Sie sind diesen nicht hilflos ausgeliefert. Mit gezieltem Kraft- und Ausdauertraining, ausgewogener Ernährung und effektiver Stressbewältigung lässt sich dieser Lebensabschnitt aktiv und selbstbestimmt gestalten.

Kraft- und Ausdauertraining als Schlüssel zur Hormonbalance

Regelmäßiges Training unterstützt den Körper dabei, besser mit hormonellen Schwankungen umzugehen. Krafttraining wirkt dem altersbedingten Muskel- und Knochenschwund entgegen, senkt das Risiko für Osteoporose und hilft, die Körperzusammensetzung langfristig positiv zu beeinflussen. Gleichzeitig belegen Studien, dass sportlich aktive Frauen ihr Brustkrebsrisiko signifikant senken können – insbesondere durch Kombination von Ausdauer- und Kraftsport.

Mehr Lebensqualität – auch im Schlafzimmer

Die Libido kann durch hormonelle Umstellungen in den Wechseljahren nachlassen. Doch körperliche Aktivität fördert die Durchblutung, verbessert die Körperwahrnehmung und hebt das Selbstbewusstsein – alles Faktoren, die sich positiv auf die sexuelle Lust und Zufriedenheit auswirken. Sport ist damit nicht nur gut für den Körper, sondern auch für die zwischenmenschliche Nähe und Intimität.

Sport, Ernährung & Stress

Eine gesunde Ernährung spielt eine zentrale Rolle in dieser Lebensphase. Eine ballaststoffreiche, pflanzenbetonte Ernährung mit ausreichend Eiweiß und gesunden Fetten unterstützt den Hormonhaushalt und beugt Entzündungen vor. Gleichzeitig hilft regelmäßiges Training dabei, Stresshormone wie Cortisol zu senken, die in den Wechseljahren oft erhöht sind und zu Schlafproblemen, Gewichtszunahme und Stimmungstiefs führen können. Bewegung ist somit nicht nur körperlich, sondern auch mental ein wirkungsvolles Mittel zur Stabilisierung – für mehr Ausgeglichenheit, Energie und Lebensfreude.

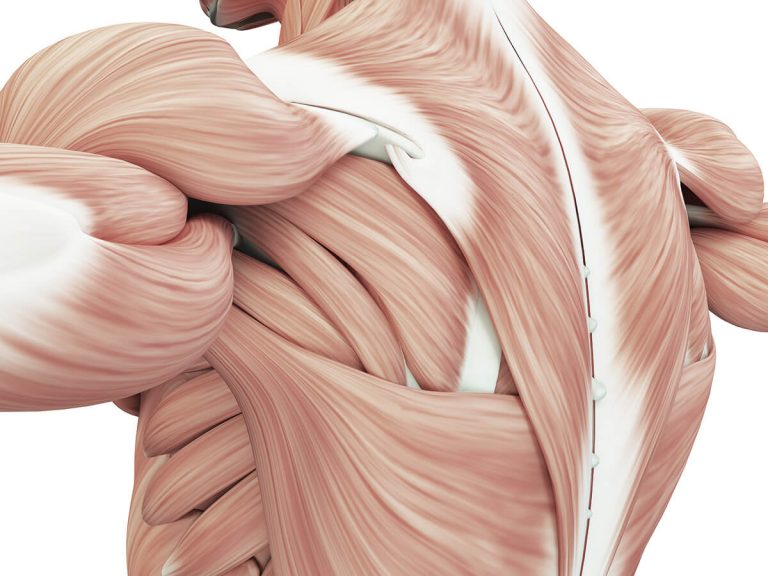

Mehr Beweglichkeit durch gezieltes Krafttraining

Oft wird Dehnen als einzige Methode zur Erhöhung der Flexibilität angesehen, doch wissenschaftliche Studien zeigen, dass Krafttraining mindestens genauso effektiv sein kann – oder sogar noch besser.

Es führt besonders bei untrainierten Personen nachweislich zu einer Verbesserung der Beweglichkeit. Wichtig ist, das Krafttraining mit voller Bewegungsamplitude – Range of Motion – auszuführen.

Langsame Ausführung führt zu besserer Dehnung

Range of Motion” (ROM) bedeutet auf Deutsch „Bewegungsumfang“ oder „Beweglichkeit“ eines Gelenks. Es beschreibt, wie weit sich dein Gelenk in verschiedene Richtungen bewegen lässt.

Eine weitere Rolle spielt die Geschwindigkeit deiner Bewegung. Das langsame Nachgeben unter Belastung erhöht die Range of Motion.

Die Vorteile des Krafttrainings mit großer ROM:

- Du bewegst dich geschmeidiger und mit weniger Einschränkungen.

- Die effektivere Dehnung von Muskeln, Faszien und Bändern beugt Verkürzungen und Verklebungen vor.

- Deine Gelenke bleiben gesund und beweglich.

- Dein Körper kann unerwartete Bewegungen besser abfangen und senkt somit das Verletzungsrisiko.

- Das vollständige Durchbewegen der Muskulatur fördert Kraft und Volumen und sorgt für mehr Muskelwachstum.

Fazit: Krafttraining verbessert nicht nur deine Kraft und Muskelmasse, sondern hält dich auch flexibel und schützt dich vor Verletzungen.

Vieles dürfte dir als ENDURA-Mitglied längst bekannt sein. Denn vom ersten Training an, legen wir größten Wert, auf die richtige Ausführung deiner Übungen. Solltest du dennoch Fragen haben oder bist unsicher, ob du deine Übungen richtig ausführst, dann sprich uns gerne an oder vereinbare ein Kontrolltraining.

Beckenbodentraining gegen Inkontinenz und Erektionsstörungen

Der Beckenboden ist eine wichtige Muskelgruppe, die den unteren Abschluss des

Beckens bildet und eine zentrale Rolle in unserem Körper spielt. Er stützt unsere

Organe, sorgt für Kontrolle über Blase und Darm, beugt Erektionsstörungen vor und

steigert die Empfindsamkeit bei Frauen. Dennoch wird er in vielen Trainingsplänen

vernachlässigt – bis Beschwerden auftreten.

Auch der beckenboden kann trainiert werden

Warum ist Beckenbodentraining so wichtig?

Der Beckenboden erfüllt noch weitere Aufgaben. So trägt er zur Rumpfstabilisierung

und einer aufrechten Körperhaltung bei. Er arbeitet eng mit der Atem-, Bauch- und

Rückenmuskulatur zusammen und kann sowohl bewusst als auch unbewusst

gesteuert werden. Daher empfehlen wir, die Beckenbodenmuskulatur ein Leben lang

regelmäßig zu trainieren. Dein ENDURA Team möchte dir das Training so einfach wie möglich machen. Daher haben wir in ein neues Gerät investiert: Das PelvicTool.

Mit dem Pelvic-Tool gegen einen schwachen Beckenboden

Das PelvicTool ist ein innovatives Trainingsgerät zur effektiven Stärkung der

Beckenbodenmuskulatur – für Frauen und Männer. Es arbeitet mit Biofeedback. Dies

bedeutet, dass ein Sensor deine Muskelaktivität misst und deinen Trainingsfortschritt in der PelvicTool-App anzeigt.

Die Anwendung ist einfach: Du sitzt bequem auf dem ergonomischen Kissen und

trainierst gezielt mit der App. Motivierende Workouts helfen dir, deine Muskulatur

bewusst zu steuern. Ein gesunder, starker Beckenboden verbessert deine Lebensqualität und dein Wohlbefinden.

Die positive wirkung der sonne

Endlich ist er da. Der Sommer. Und mit ihm die Sonne, welche zahlreiche positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Von der Unterstützung der Vitamin-D-Produktion über die Verbesserung der psychischen Gesundheit bis hin zur Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus.

Ein entscheidender Aspekt ist die Produktion von Vitamin D. Durch die Einwirkung von UVB-Strahlen auf die Haut wird Vitamin D gebildet, welches eine wesentliche Rolle bei der Knochengesundheit spielt. Ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel ist notwendig, um Kalzium aus der Nahrung aufzunehmen, was zur Stärkung der Knochen und Zähne beiträgt und Erkrankungen wie Osteoporose vorbeugen kann.

Ebenso hat Sonnenlicht positive Effekte auf unsere psychische Gesundheit. Es fördert die Ausschüttung von Glückshormonen wie Serotonin oder Dopamin. Dies verbessert die Stimmung und das allgemeine Wohlbefinden und kann auch saisonale Depressionen lindern.

Sonnenlicht in Maßen genießen

Ein weiterer gesundheitlicher Vorteil ist die Regulierung unseres Schlaf-Wach-Rhythmus. Tageslicht beeinflusst die Produktion von Melatonin, einem Hormon, das den Schlaf steuert. Durch ausreichend Sonnenlicht während des Tages wird die Melatoninproduktion nachts gefördert, was zu einem besseren Schlaf führt.

Sonnenlicht kann auch die Durchblutung verbessern und den Blutdruck senken. Studien haben gezeigt, dass Stickstoffmonoxid, das durch die Haut bei Sonnenexposition freigesetzt wird, die Blutgefäße erweitert und so den Blutdruck senkt. Dies trägt zur kardiovaskulären Gesundheit bei und kann das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern.

Genieße deinen Sommer!

Bei allen Vorteilen, die dir das Sonnenlicht bietet, gilt wie so häufig: bitte nicht übertreiben! Denn zu viel Sonnenstrahlung kann zu Sonnenallergien, vorzeitiger Hautalterung und Hautkrebs führen.

Radfahren: Der Alltagssport für die Gesundheit

Erlebe die Vorteile des Radfahrens im Alltag. Trotz gelegentlicher Regentage bleibt Radfahren ein idealer Sport. Es integriert sich mühelos in deinen Beruf und Alltag. Tägliches Radfahren wird schnell zur Gewohnheit und bietet kontinuierliche Bewegung.

Radfahren schont die Gelenke

Der ehemalige Leichtathlet und Arzt Thomas Wessinghage empfiehlt: Tägliche, moderate Bewegung ist besser als gelegentliche intensive Sporteinheiten. Mit zunehmendem Alter leiden viele Menschen an Schmerzen im Bewegungsapparat. Für sie ist Radfahren oft die ideale Lösung. Es schont die Gelenke und die Wirbelsäule, da das Körpergewicht größtenteils vom Fahrrad getragen wird.

Radfahren im Alltag

Radfahren lässt sich leicht in den Alltag integrieren – ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder im Fitnessstudio. Es ist eine Gewohnheitssache, die sich leicht etablieren lässt. Zudem kann man die Intensität individuell anpassen, langsamer oder schneller fahren und den Puls mit einer Smartwatch kontrollieren.

E-Bikes bieten eine großartige Möglichkeit für diejenigen, die sich für unsportlich halten, ins Radfahren einzusteigen. Sie bieten Unterstützung, während man trotzdem in die Pedale tritt. Radfahren stärkt Herz und Kreislauf sowie die Bein- und Gesäßmuskulatur.

Radfahren bei endura

Sprecht unsere Trainerinnen und Trainer gerne an, wenn ihr das Radfahren in euer Trainingsprogramm integrieren wollt. Es kann ein „Gamechanger“ für deine Gesundheit sein – probiere es aus und erlebe die positiven Veränderungen!

Stress abbauen mit sport

Termin- und Leistungsdruck, Konflikte oder auch Sorgen durch Krankheit oder aktuelle Ereignisse wie die Pandemie, den Krieg und die Inflation – Stress ist in unserem Alltag allgegenwärtig und lässt sich oft auch nicht vermeiden. Doch häufiger und andauernder Stress schlägt aufs Gemüt und kann unsere Gesundheit beeinträchtigen.

Doch was ist Stress überhaupt? Zuerst einmal ist Stress nichts negatives, sondern eine natürliche Reaktion des Körpers auf eine Belastungssituation. Um diese Situation zu bewältigen, setzt der Körper die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol frei, welche den Körper befähigen, bessere Leistungen zu bringen.

Bei dauerhaftem Stress fällt der Hormonspiegel jedoch nicht mehr ab was für uns und unseren Körper negative Folgen haben kann. Erkrankungen wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Krebserkrankungen und Diabetes können die Folgen sein. Außerdem schwächt der Dauerstress unser Immunsystem, was gerade in der kalten Jahreszeit für uns zum Problem werden kann.

Daher ist ein frühzeitiger Stressabbau wichtig für unsere Gesundheit. Sport und Bewegung im Allgemeinen, aber vor allem gesundheitsorientiertes Ausdauertraining, sind dafür wunderbar geeignet. Hierbei werden die Stresshormone abgebaut und sogar Glückshormone ausgeschüttet. Außerdem kurbelt Ausdauersport den Stoffwechsel an und bringt das Herz-Kreislauf-System in Schwung.

Ob auf dem Laufband, beim Fahrradfahren, Rudertraining, Nordic Walking oder beim Spinning – probiere aus, was Dir am meisten Spaß macht und tu deiner Gesundheit was Gutes!

Dauerhaft mehr Spaß beim Sport!

Motivation spielt eine entscheidende Rolle, um unsere Ziele zu erreichen. Egal, in welchem Lebensbereich. Sie ist die treibende Kraft, die dich dazu bringt, deine Ziele zu verfolgen und vielleicht sogar Höchstleistungen zu erbringen. Damit es dir leichter fällt, hilft es herauszufinden, welcher Motivationstyp du bist:

• Intrinsische Motivation: Sport macht Spaß und bringt Freude – das ist Motivation aus eigenem Antrieb.

• Extrinsische Motivation: Ziele wie eine bestimmte Figur oder das Erreichen eines Vorbilds treiben an.

• Mischformen: Hier motivieren äußere Einflüsse und der Wunsch, sich selbst zu beweisen.

Für langfristigen Erfolg ist es wichtig, deinen Motivationstyp zu kennen!

Intrinsisch motivierte Menschen profitieren von Aktivitäten, die Spaß machen und sinnvolle Ziele bieten, während extrinsische Typen durch Wettbewerbe und äußere Anerkennung angespornt werden.

Tipps, die dir helfen, am Ball zu bleiben!

1. Kurz starten: Schon ein kurzes Training kann Wunder wirken und Motivation zurückbringen.

2. Auch kleine Erfolge feiern: Jede Verbesserung zählt und gibt Auftrieb.

3. Immer gut vorbereitet: Nimm deine Sporttasche mit zur Arbeit, um direkt ins Fitnessstudio zu starten.

4. Gesunde Ernährung: Unterstütze dein Training durch passende Ernährung.

5. Trainingspartner suchen: Gemeinsam ist es leichter und macht mehr Spaß.

6. Routinen schaffen: Feste Trainingstage erleichtern dir die Gewohnheitsbildung.

7. Spaß im Mittelpunkt: Wähle Übungen, die dir Freude bereiten, um langfristig motiviert zu bleiben.

Die richtige Zielsetzung

Deine Ziele sind dein Antrieb – egal ob es um Muskelaufbau, Gesundheit ganz grundsätzlich oder das Erreichen einer bestimmten Leistung geht. Lass uns gemeinsam herausfinden, was dir Spaß macht und was deine Ziele sind. Deinen Trainingsplan können wir jederzeit an deine Bedürfnisse anpassen. Sprich uns gerne an!

Wie ernähre ich mich richtig?

Wir möchten alle nicht auf die kleinen Sünden verzichten. Sei es das Stück Kuchen am Nachmittag oder das Bierchen oder Glas Wein am Abend. Aber selbst kleine Veränderungen können im Laufe der Zeit zu spürbaren Verbesserungen deiner Gesundheit führen.

Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) betonen eine vielfältige und gesunde Ernährung, die gleichzeitig die Umwelt schont.

Wir haben die wichtigsten Punkte für dich zusammengefasst:

- Trinke täglich 1,5 Liter – vorzugsweise Wasser oder ungesüßten Tee.

- Die 5-pro-Tag-Regel gilt nach wie vor. Mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse täglich. Der Umwelt zuliebe am besten regional und saisonal.

- Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen wöchentlich konsumieren und täglich eine Handvoll Nüsse essen.

- Bevorzuge Vollkornprodukte, denn sie sind im Gegensatz zu weißem Mehl reich an Ballast- und Nährstoffen.

- Für eine optimale Versorgung mit Eiweiß, Calcium, Vitamin B2 und Jod, täglich Milchprodukte konsumieren.

- Ein- bis zweimal wöchentlich Fisch auf den Tisch. Besonders fettreiche Sorten für Omega-3-Fettsäuren sind unter anderem Lachs, Heilbutt und Hering.

- Fleisch- und Wurstkonsum auf maximal 300 g pro Woche reduzieren und beim Kauf die Umweltbelastung beachten.

- Auch wenn es besonders schwerfällt: Süßes, Salziges und Fettiges meiden, um die Risiken für Übergewicht und Krankheiten zu vermeiden.

- Mahlzeiten genießen und bewusst essen, um das Sättigungsgefühl zu fördern.

- Bleib in Bewegung, um Übergewicht zu vermeiden und somit längeres und gesünderes Leben zu führen.

Möchtest du mehr über die Arbeit der DGE erfahren oder ausführlichere Informationen rund um das Thema Ernährung erhalten? Diese findest du auf der Homepage der DGE.

Stärke dein Immunsystem für die kalte Jahreszeit

Tschüss Sommer, hallo Herbst! Die kalte Jahreszeit hat begonnen und somit die Zeit für Erkältungen oder grippale Infekte. Ein intaktes Immunsystem kann nicht vor allen Krankheiten schützen. Es ist aber in der Lage, das Risiko von Erkältungen oder grippalen Infekten zu verringern oder diese abzuwenden. Um unser Immunsystem zu stärken, braucht es nicht viel:

Gesunde Ernährung

Um optimal funktionieren zu können, benötigt unser Immunsystem eine Reihe von Wirkstoffen. Die Vitamine A, D, E und C sowie die Nährstoffe Zink, Selen und Eisen sind nur einige davon. Eine ballaststoffreiche Ernährung, etwa aus Vollkorn, fördert das Wachstum von Bakterien der Darmflora, welche ebenfalls zur Stärkung unseres Immunsystems beiträgt.

Bewegung

Körperliche Aktivität mobilisiert die Immunzellen im Knochenmark. Wer sich regelmäßig bewegt, stärkt dadurch sein Immunsystem. Moderater Ausdauersport ist eine Möglichkeit. Ob Radfahren, Laufen, Walken oder Schwimmen entscheidest du. Eine Überbelastung sollte jedoch vermieden werden, denn diese ist wiederum kontraproduktiv.

Ruhe

Wer seinem Körper nicht ausreichend Schlaf und Ruhephasen gönnt, schwächt damit sein Immunsystem. Die kurzen dunklen Tage machen uns müde. Dies ist kein Zeichen von Trägheit oder mangelnder Motivation, sondern ein Hinweis deines Körpers, dass er Erholung benötigt. Nimm dir also ausreichend Zeit für Ruhephasen.

Das ENDURA-Team unterstützt dich dabei, das richtige Training zu finden. Wir bieten dir eine große Auswahl an Kursen und Ausdauergeräten, die dich fit halten und gut durch die kalte Jahreszeit bringen.

Fit und motiviert durch die kalte Jahreszeit

Nach einem wunderschönen Spätsommer werden die Tage nun deutlich kürzer und die Temperaturen sinken. Zeit, noch einmal mehr auf ein gesundes Immunsystem zu achten. Moderates Ausdauertraining ist ein Baustein, dieses zu stärken und somit das Risiko von Erkältungen oder grippalen Infekten zu verringern.

Mit unseren Indoor-Ausdauergeräten bleibt ihr auch über die kalte Jahreszeit fit und motiviert. Je nach Vorliebe bieten wir folgende Möglichkeiten, um deine Ausdauer über die Herbst-Wintersaison stabil zu halten oder zu verbessern:

Fahrradergometer

Fahrradfahren stärkt die Muskeln, schont die Gelenke und stärkt das Immun- und Herz-Kreislauf-System. Ganz nebenbei setzt es Glückshormone frei, die sich positiv auf unser seelisches Wohlbefinden auswirken. Es trainiert vor allem die Oberschenkel-, Waden- und Gesäßmuskulatur. Aber auch die vorderen und seitlichen Bauchmuskeln sowie die Rückenstrecker werden beansprucht.

Indoor-Cycling

Wer es ein bisschen schneller mag und lieber in der Gruppe trainiert, der ist beim Spinning gut aufgehoben. Die positiven Effekte sind die gleichen wie beim Fahrradergometer. In der Gruppe zu trainieren, kann jedoch mehr motivieren und dich zu mehr Leistung anspornen. Und das, bei guter Musik. Wir bieten an mehreren Tagen Spinning-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene an. Die Termine findest du am Ende unseres Newsletters.

Cross-Trainer

Bei gleichen positiven Effekten wie dem Fahrradfahren ist das Cross-Training ein sanftes Ganzkörpertraining. Durch den Einsatz der Armstangen werden zusätzlich Arm- und Oberkörpermuskulatur beansprucht. Das Cross-Training stärkt ebenso das Immun- und Herz-Kreislauf-System und ist dabei gelenkschonend. Es ist auch ideal als Wiedereinstieg nach Verletzungen.

Rudern

Rudern eignet sich hervorragend als perfektes Ganzkörpertraining. Es beansprucht beinahe alle Muskelgruppen und trainiert dabei Kraft, Ausdauer, Koordination, Kreislauf und dein Herz. Der Fokus des Trainings liegt auf dem großen Rückenmuskel (Latissimus). Es kann somit Rückenschmerzen vorbeugen oder auch mildern.

Stepper

Ein sehr effektives Ausdauertraining bietet auch unser Stepper. Die Bewegungen sind dem Treppensteigen sehr ähnlich. Entsprechend wird hier vor allen Dingen die Muskulatur von Oberschenkel, Waden und Po trainiert. Wer es lieber gemütlich mag, kann nebenher ein Buch lesen. Bei Knieproblemen solltet ihr den Stepper allerdings meiden.

Laufband

Wer bei schlechtem Wetter nicht auf das Joggen oder Walken in freier Natur verzichten möchte, dem bieten wir mit dem Laufband eine gute Alternative. Es stärkt das Immun- und Herz-Kreislauf-System und beansprucht die große Muskelgruppe der Beine und des Pos. Durch die leichte Federung ist es gelenkschonender. Es ähnelt den Bodenverhältnissen eines Waldlaufs.

Lust, das ein oder andere auszuprobieren? Dann wende dich gerne an unsere Mitarbeiter*innen an der Rezeption. Gemeinsam finden wir das passende Gerät für dich.

Regelmäßiger Sport: Der Schlüssel zur Gesundheit

Regelmäßiger Sport ist der Schlüssel zu einem gesunden und aktiven Leben. Besonders im Indoor-Bereich von ENDURA bieten sich ideale Bedingungen, um effektiv Kraft und Ausdauer zu trainieren. In unserem gesundheitsorientierten Fitnessstudio legen wir großen Wert darauf, beide Trainingsarten miteinander zu kombinieren, um deinen Körper umfassend zu stärken.

Radfahren bei endura

Ein Trainingsplan, der sowohl Kraft- als auch Ausdauertraining umfasst, bietet zahlreiche Vorteile. Krafttraining hilft dir, Muskulatur aufzubauen, deine Stabilität zu verbessern und die Gelenke zu entlasten. Durch gezielte Übungen an unseren Trainingsgeräten werden wichtige Muskelgruppen gestärkt, was langfristig Verletzungen vorbeugen kann.

Das Ausdauertraining wiederum ist essenziell, um das Herz-Kreislauf-System zu stärken. Übungen auf dem Laufband, dem Crosstrainer oder dem Rudergerät verbessern deine Kondition und steigern die Sauerstoffaufnahme, was nicht nur deine allgemeine Fitness verbessert, sondern auch den Kalorienverbrauch erhöht.

2 bis 3 Trainingseinheiten pro woche

Für eine optimale Fitness und Gesundheit empfehlen wir, 2 bis 3 Trainingseinheiten pro Woche zu absolvieren. Jede Einheit sollte dabei sowohl Kraft- als auch Ausdauertraining beinhalten, um alle wichtigen Aspekte der Fitness abzudecken. Diese Häufigkeit stellt sicher, dass der Körper genug Zeit zur Erholung hat, während gleichzeitig die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System regelmäßig gefordert werden.

Durch konsequentes Training baust du nicht nur Muskeln auf und verbesserst deine Ausdauer, sondern stärkst auch dein Immunsystem und verbesserst deine allgemeine Lebensqualität. Regelmäßiger Sport sorgt für mehr Energie, bessere Laune und hilft dir, Stress abzubauen. Besonders in einer strukturierten Umgebung wie einem Fitnessstudio kannst du dich voll auf deine Ziele konzentrieren.

Positive Effekte

Regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining bei ENDURA ist der beste Weg, um gesund und fit zu bleiben. Mit nur 2 bis 3 Einheiten pro Woche kannst du langfristig positive Effekte auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden erzielen. Starte jetzt durch – wir unterstützen dich dabei!

warum starke muskeln so wichtig für unsere gesundheit sind

Früher ging man in die „Muckibude“ und verband mit Krafttraining eher Bodybuilder, denen es hauptsächlich um den ästhetischen Aspekt ging. Heute weiß man, dass eine starke Muskulatur sich auf vielfältige Weise positiv auf unseren Körper auswirkt.

Regelmäßiges Krafttraining dient nicht nur der Verbesserung der Leistungsfähigkeit und dem Erhalt der Selbstständigkeit bis ins hohe Alter. Es dient auch als Vorsorge gegen die meisten lebensstilbedingten Erkrankungen, wie beispielsweise Diabetes, Herzinfarkt oder Osteoporose (Knochenschwund). Trainierte Muskeln sind eine regelrechte Wunderwaffe.

Die Hauptursache dafür sind zahlreiche Muskelheilstoffe, die bei jedem Training ausgesendet werden. Man nennt sie Myokine, abgeleitet von den griechischen Wörtern für Muskel und Bewegung. Nach heutigem Kenntnisstand existieren wahrscheinlich rund 600 solcher Botenstoffe. Sie werden über die Blutbahnen im Körper verteilt, wirken an ganz unterschiedlichen Stellen und erfüllen dort gleich mehrere Aufgaben.

Einige regen die Bildung neuer Abwehrzellen an und wirken entzündungshemmend. Sie können somit auch eine positive Rolle bei Krebserkrankungen oder Rheuma spielen. Andere stärken die Herzmuskelzellen und verhindern die Ablagerung von Bindegewebe, welches sonst zu einer Herzschwäche führen kann. Und auch das Erinnerungsvermögen und die Lernfähigkeit werden durch bestimmte Myokine positiv beeinflusst. So können sie möglicherweise auch vor Demenz und Depressionen schützen.

Spannend, oder? Falls du mehr über Muskeln, deren Aufbau und positive Effekte erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch „Muskeln – die Gesundmacher“ von Prof. Dr. Ingo Froböse.

Muskeln richtig trainieren

Egal wann du mit deinem Krafttraining beginnst. Muskeln lassen sich in jedem Alter aufbauen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt neben mindestens 2,5 bis 5 Stunden Ausdauersport pro Woche nun auch mindestens zweimal wöchentlich gezielte muskelkräftigende Übungen. Dabei sollten vor allem die großen Muskelgruppen, wie Bein-, Arm-, Brust-, Bauch, Schulter- und Rückenmuskulatur berücksichtigt werden.

Um Kraft aufzubauen, sollte eine Muskelgruppe mit zehn bis zwölf Wiederholungen trainiert werden. Wichtig ist, dass die Muskulatur bei der letzten Wiederholung ausbelastet ist. Also keine weitere Wiederholung möglich ist.

Dem Team von ENDURA liegt deine Gesundheit am Herzen. Gemeinsam mit dir erarbeiten wir das optimale Training. Durch eine Fett-Muskel-Analyse (BlA-Messung) können wir feststellen, wie es um deine Muskelmasse bestellt ist.

Sport mit Arthrose

Arthrose ist eine der häufigsten Gelenkerkrankungen, die vor allem mit zunehmendem Alter auftritt. Sie äußert sich durch schmerzhafte Abnutzungserscheinungen der Gelenke, was die Beweglichkeit einschränken und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Ein gezieltes Kraft- und Ausdauertraining kann hier jedoch eine entscheidende Rolle spielen. Bei ENDURA bieten wir optimale Trainingsbedingungen für Menschen mit Arthrose.

krafttraining stärkt die muskulatur und entlastet die gelenke

Eine der Hauptursachen für die Schmerzen bei Arthrose ist die fehlende Stabilität der betroffenen Gelenke. Stark ausgeprägte Muskulatur kann die Gelenke gezielt entlasten und so die Belastung auf den Gelenkknorpel reduzieren. Unser Krafttraining an den MedX-Maschinen ist darauf ausgelegt, die Muskulatur gelenkschonend aufzubauen. Anders als beim Training mit Freihanteln, bei dem die Bewegungen oft unkontrollierter und belastender für die Gelenke sind, ermöglichen die Maschinen eine präzise Führung der Bewegungen. Dies sorgt für eine gleichmäßige Belastung und schützt die Gelenke vor Überbeanspruchung.

Neben dem Krafttraining ist auch regelmäßiges Ausdauertraining ein wichtiger Bestandteil im Umgang mit Arthrose. Gelenkknorpel wird nicht direkt durchblutet, sondern über die umgebende Gelenkflüssigkeit mit Nährstoffen versorgt. Ein gezieltes Ausdauertraining verbessert die Durchblutung des gesamten Körpers und sorgt somit auch für eine bessere Versorgung des Knorpelgewebes. Zusätzlich hat Ausdauertraining entzündungshemmende Effekte, da es den Stoffwechsel anregt und entzündliche Prozesse im Körper reduziert. Die Life Fitness-Geräte in unserem Studio bieten gelenkschonende Möglichkeiten wie Fahrradergometer oder Crosstrainer, um das Herz-Kreislauf-System zu stärken, ohne die Gelenke übermäßig zu belasten.

Ausdauertraining verbessert die durchblutung und reduziert entzündungen

Viele Menschen mit Arthrose neigen dazu, sich aus Angst vor Schmerzen weniger zu bewegen. Doch gerade regelmäßige Bewegung ist entscheidend, um die Schmerzen langfristig zu lindern. Das Kraft- und Ausdauertraining in unserem Studio hilft, die Beweglichkeit zu fördern und die Gelenke geschmeidiger zu halten. Durch die gezielte Belastung werden die Gelenkstrukturen gestärkt und die Schmerzempfindlichkeit kann über die Zeit deutlich abnehmen.

Durch die Kombination von Kraft- und Ausdauertraining können Betroffene nicht nur ihre Schmerzen lindern, sondern auch ihre Lebensqualität nachhaltig verbessern. Sie gewinnen an Mobilität und Selbstständigkeit im Alltag zurück. Unsere modernen Trainingsmaschinen unterstützen Sie dabei, sicher und kontrolliert zu trainieren, ohne die Gelenke zu überlasten.

Mehr Lebensqualität und unabhängigkeit

Regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining ist ein wirksames Mittel, um Arthrose-Symptome zu lindern und den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Bei ENDURA bieten wir Ihnen die idealen Voraussetzungen, um gelenkschonend und effektiv zu trainieren – mit hochwertigen Geräten von MedX und Life Fitness, die speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Tun Sie sich und Ihren Gelenken etwas Gutes und spüren Sie die positiven Effekte auf Ihre Beweglichkeit und Ihr Wohlbefinden!

Wie wirkt sich regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining auf deine Gesundheit aus?

Regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining kann eine Vielzahl positiver Auswirkungen auf deine Gesundheit haben. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:

Verbesserte Herz-Kreislauf-Gesundheit: Ausdauertraining, wie Laufen oder Radfahren, stärkt dein Herz und verbessert die Durchblutung. Dies reduziert das Risiko von Herzkrankheiten, Bluthochdruck und Schlaganfall. Durch die Erhöhung der Anzahl roter Blutkörperchen wird dein Körper besser mit Sauerstoff versorgt. Evtl. erhöhter Blutdruck wird verringert, und dein Immunsystem gestärkt.

Stärkere Muskeln und Knochen: Krafttraining fördert den Muskelaufbau und stärkt die Knochen. Dies kann helfen, Rückenschmerzen, Osteoporose und Muskelschwund vorzubeugen. Deine Haltung verbessert sich, Haut und Gewebe werden gestrafft.

Da Muskeln viel Energie benötigen (auch in Ruhezeiten), fällt eine Gewichtsabnahme leichter.

Verbesserte Stoffwechselgesundheit: Regelmäßiges Training verbessert den Stoffwechsel und kann somit die Insulinresistenz verbessern und das Risiko von Typ-2-Diabetes verringern.

Stressabbau und psychisches Wohlbefinden: Sportliche Aktivität erhöht die Produktion von sogenannten „Glückshormonen“ (z.B. Serotonin). Diese reduzieren Stress und verbessern somit deine Stimmung und dein Körpergefühl. Eine bessere Durchblutung des Gehirns wirkt geistigem Abbau im Alter entgegen.

Krebserkrankungen: Das Risiko einer Krebserkrankung oder erneut an Krebs zu erkranken (Rezidiv) sinkt. Während einer Behandlung wird das Erschöpfungssyndrom abgeschwächt.

Der DKV-Report 2023 – Wie gesund lebt Deutschland?

Bereits zum siebten Mal seit 2010 gehen dieser Frage die Deutsche Sporthochschule Köln unter der wissenschaftlichen Leitung von Ingo Froböse und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG nach. Zwei Dinge stechen besonders hervor. Die Deutschen sitzen im Durchschnitt 9,2 Stunden täglich. Somit sogar eine halbe Stunde länger als während der Pandemie.

Nicht einmal jeder Fünfte erfüllt die Kriterien eines gesunden Lebensstils. Nur jeder Dritte schafft die Empfehlung aus ausreichend Bewegung und Krafttraining (Muskelaufbau).

Besonders besorgniserregend ist auch das psychische Wohlbefinden der Deutschen. Etwas mehr als die Hälfte empfindet die Stressbelastung als zu hoch. 25 % der Befragten weisen sogar ein kritisches psychisches Wohlbefinden auf.

Mehr Informationen über die Methodik der Studie und deren detaillierte Ergebnisse findet ihr hier:

https://www.dkv.com/downloads/Praesentation_DKV_Report_2023_final.pdf

Warum Alkohol und Zucker deinem Körper schaden - und wie Sport dagegen hilft

Schon ein einzelner Alkoholexzess, kann das Herz aus dem Takt bringen und

vorübergehende Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern auslösen. Münchner

Studien, z. B. mit Oktoberfestbesuchern, zeigen, dass die Herzfrequenz und das

Risiko von Herzrhythmusstörungen mit steigendem Alkoholpegel zunehmen. Auch

Stunden nach dem Konsum bleibt das Herz belastet. Langfristige Folgen wie

wiederkehrende Symptome wurden bei einigen Probanden beobachtet. Die

gesundheitlichen Risiken von Alkohol sind somit beträchtlich.

Zu viel zucker macht krank

Ein übermäßiger Zuckerkonsum kann gesundheitsschädlich sein, da er viele negative Auswirkungen auf den Körper hat. Er führt zu Übergewicht, da Zucker Kalorien liefert und die Fettverbrennung blockiert. Zudem lässt er den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen, was langfristig Insulinresistenz und Diabetes

Typ 2 verursachen kann. Zucker erhöht zudem das Risiko für Herz-Kreislauf-

Erkrankungen. Die von der Weltgesundheits-organisation empfohlene Menge pro Tag

liegt bei 25–50 g (dies entspricht 6 bis 12 Teelöffeln).

wie hilft sport deinem körper?

Mit regelmäßigem Ausdauer- und Krafttraining kannst du die negativen

Auswirkungen von Alkohol und Zucker reduzieren und deinen Körper aktiv

unterstützen. Außerdem greifen sportlich aktive Menschen automatisch zu

gesünderen Lebensmitteln.

Regelmäßige körperliche Aktivität kann:

– den Blutzuckerspiegel senken

– das Risiko für Typ-2-Diabetes reduzieren

– den Stoffwechsel und die Insulinempfindlichkeit verbessern

Zudem stärkt Sport das Herz-Kreislauf-System und

– verbessert die Durchblutung

– reduziert das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall

– stärkt den Herzmuskel

Wem es schwerfällt, auf die kleinen Sünden zu verzichten, schafft es vielleicht jetzt

maßvoller damit umzugehen. Dein Körper wird es dir danken.

Die Nachteile von muskulären Dysbalancen

Ein ausgewogenes Zusammenspiel von Rücken- und Bauchmuskulatur ist entscheidend für eine stabile Körperhaltung und eine gesunde Wirbelsäule. Doch viele Menschen entwickeln im Laufe der Zeit muskuläre Dysbalancen im Rumpfbereich – sei es durch eine einseitige Belastung im Alltag, eine falsche Trainingsweise oder mangelnde Bewegung.

Langfristige Folgen von Dysbalancen

Diese Ungleichgewichte können langfristig zu ernsthaften Beschwerden führen. Rückenschmerzen, Verspannungen und eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit sind häufige Folgen. Zudem kann eine schwache Bauchmuskulatur zu einer Überlastung des unteren Rückens führen, während eine unzureichend trainierte Rückenmuskulatur die Wirbelsäule nicht ausreichend stabilisiert. Auch Fehlhaltungen, Bewegungseinschränkungen und degenerative Veränderungen der Bandscheiben können durch muskuläre Defizite begünstigt werden.

Der Dr. Wolff Back-Check: Analyse für mehr Balance

Um diese Dysbalancen frühzeitig zu erkennen, setzen wir bei ENDURA auf den Dr. Wolff Back-Check. Mit diesem wissenschaftlich fundierten Testverfahren können wir die Kraftverhältnisse der Rumpfmuskulatur exakt analysieren. Dabei wird gemessen, ob ein Gleichgewicht zwischen Rücken- und Bauchmuskulatur besteht oder ob Korrekturen nötig sind.

Individuelles Training für eine starke Körpermitte

Auf Basis der Ergebnisse des Back-Checks erstellen wir für dich einen individuellen Trainingsplan, der gezielt auf deine Schwachstellen eingeht. Durch ein systematisches Training kannst du muskuläre Defizite ausgleichen, deine Haltung verbessern und langfristigen Beschwerden vorbeugen. Zudem hilft ein gezieltes Rumpftraining dabei, deine Leistungsfähigkeit in Sport und Alltag zu steigern.

Wie wichtig Protein für das Herz-Kreislaufsystem ist

Eine ausgewogene Eiweißzufuhr ist für sportlich aktive Menschen essenziell, um die Muskulatur zu unterstützen und die Herzgesundheit zu fördern. Proteine sind lebenswichtige Bausteine für unseren Körper und spielen eine entscheidende Rolle im Aufbau und der Reparatur von Gewebe, einschließlich des Herzmuskels.

Positive Effekte auf das Herz-Kreislaufsystem

Studien zeigen, dass eine angemessene Proteinzufuhr positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System haben kann. So können bestimmte Aminosäuren, die Bestandteile von Proteinen sind, die Blutgefäße entspannen und somit den Blutdruck senken. Dies trägt zur Reduzierung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei.

Allerdings ist Vorsicht geboten: Eine übermäßige Eiweißaufnahme kann negative Auswirkungen auf die Herzgesundheit haben. Ein zu hoher Proteinanteil in der Ernährung kann die Gefäße schädigen und das Risiko für Arteriosklerose erhöhen. Zudem kann eine eiweißreiche und kohlenhydratarme Ernährung das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall steigern.

Zu hoher Proteinanteil kann gefährlich werden

Für sportlich aktive Personen empfiehlt es sich daher, die Proteinzufuhr individuell anzupassen und auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt eine tägliche Proteinzufuhr von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für Erwachsene. Bei intensiver sportlicher Betätigung kann der Bedarf höher sein; dennoch sollte die Gesamtmenge mit Bedacht gewählt werden, um mögliche gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine ausreichende, aber nicht übermäßige Eiweißzufuhr für die Herzgesundheit förderlich ist. Es ist ratsam, die Proteinzufuhr an den individuellen Bedarf anzupassen und auf eine abwechslungsreiche Ernährung zu setzen, um das Herz bestmöglich zu unterstützen.

https://herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/gesund-bleiben/ernaehrung/eiweiss

Was tun gegen Sarkopenie und Übergewicht im Alter?

Die Körperzusammensetzung ändert sich mit zunehmendem Alter: Ein steigender Fettanteil und eine Abnahme von Muskelmasse und -funktion sind typisch. Daraus ergeben sich zwei klinische Phänotypen: Sarkopenie, der altersbedingte Abbau der Skelettmuskulatur, und sarkopenische Adipositas, eine Kombination aus verringerter Muskelmasse und Fettleibigkeit. Beide Zustände erhöhen die Morbidität und Mortalität erheblich und werden oft übersehen.

erhöhtes Sterberisiko

Eine Studie aus Frankreich und den Niederlanden untersuchte die Folgen beider Zustände bei 5888 Personen (Durchschnittsalter 69,5 Jahre, 56,8 % Frauen, BMI 27,5). Dabei hatten 13,3 % der Teilnehmenden Sarkopenie, 5,8 % waren sarkopenisch adipös – entweder mit zu geringer Magermasse (5,0 %), zu hohem Körperfettanteil oder beidem (0,8 %). Das Risiko, innerhalb von zehn Jahren zu versterben, war bei Sarkopenie um 93 %, bei sarkopenisch Adipösen mit geringer Muskelmasse oder hohem Fettanteil um 94 % erhöht. Personen mit beidem hatten ein um 184 % höheres Sterberisiko.

Sport und Ernährungsumstellung

Die Griffkraft könnte als einfaches Screening-Instrument dienen, um gefährdete Personen frühzeitig zu erkennen. Therapeutisch sind eine Ernährungsumstellung mit mehr Protein und gegebenenfalls Kalorienreduktion sowie Muskelaufbau bis ins hohe Alter sinnvoll. Frühzeitiges Muskeltraining könnte vorzeitige Todesfälle verhindern.